邢建国14

四川未来第二城的角逐与三大城市建成区对比

一、未来第二城的核心竞争者:绵阳、宜宾、南充的综合实力解析

四川 “第二城” 的竞争本质上是省域经济副中心的战略博弈。当前,绵阳、宜宾、南充三城在经济总量、产业结构、政策支持等维度呈现差异化发展格局:

绵阳:科技城的稳守与突破

作为中国唯一科技城,绵阳依托军工科研优势(如中国工程物理研究院),形成了以电子信息、装备制造为主导的产业体系。2024 年 GDP 达 4344 亿元,稳居全省第二3。其核心竞争力体现在:

科技创新:拥有 18 家国家级科研院所、25 个国家级创新平台,高技术制造业产值增速连续三年超 12%

政策倾斜:四川省明确支持绵阳单独建设川北省域经济副中心,并提出 2027 年 GDP 突破 6000 亿元的目标

交通短板:目前仅有一条高铁线路(成绵乐城际铁路),但随着成达万高铁、绵阳科技城新区的建设,其区域枢纽地位将逐步强化

宜宾:工业革命下的逆袭者

宜宾近年以 “无中生有” 的产业招商策略实现经济跃升,2024 年 GDP 首破 4000 亿元,增速达 7%其核心优势在于:

新兴产业爆发:宁德时代、比亚迪等龙头企业带动新能源电池产业集群,2024 年动力电池产量占全国 1/5,智能网联新能源汽车产值增长 55.7%

交通枢纽升级:依托长江黄金水道和五粮液机场,宜宾三江新区目标 2025 年 GDP 突破 800 亿元,成为川南核心增长极

科教资源短板:虽引进 14 所高校(含分校),但本土优质高校不足,人才吸引力仍弱于绵阳

南充:川东北的蓄力者

南充以 709.97 万常住人口成为全省第二人口大市,但经济总量(2024 年 2740.78 亿元)暂居三城末位,其发展潜力在于:

区位与人口红利:地处成渝西三角几何中心,规划建设大学城和临江新区,目标 2025 年 GDP 突破 3000 亿元

产业转型阵痛:传统机械制造、纺织业占比高,新兴产业(如航空航天)尚处培育期,工业投资增速虽达 18.2%,但规模效应不足

政策协同机遇:与达州共建川东北能源化工联盟,有望在天然气综合利用领域形成突破

二、建成区面积对比:绵阳领跑,宜宾紧追,南充蓄力

建成区面积是城市空间扩张和人口集聚的直接体现。综合 2025 年最新数据与规划目标,三城呈现 “绵阳领先、宜宾追赶、南充扩张” 的格局:

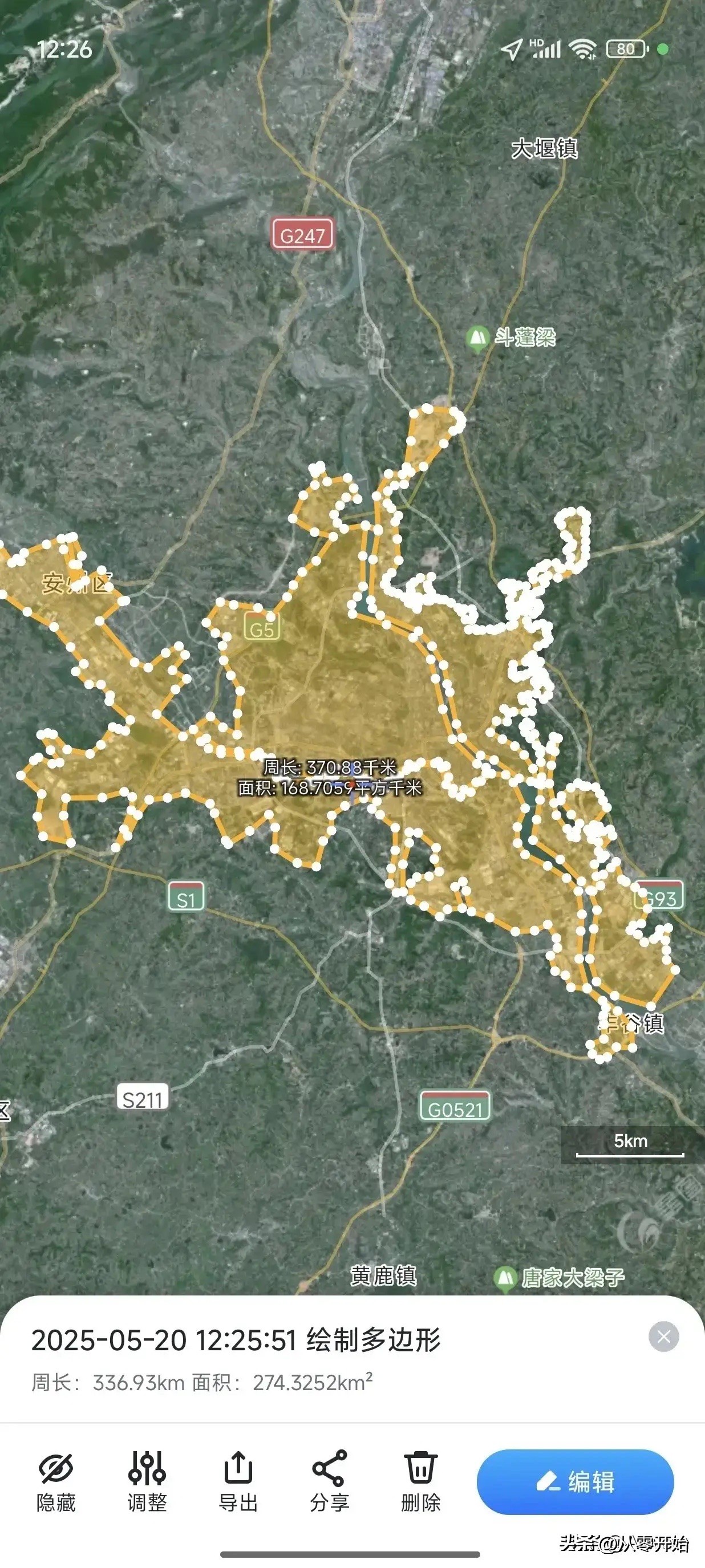

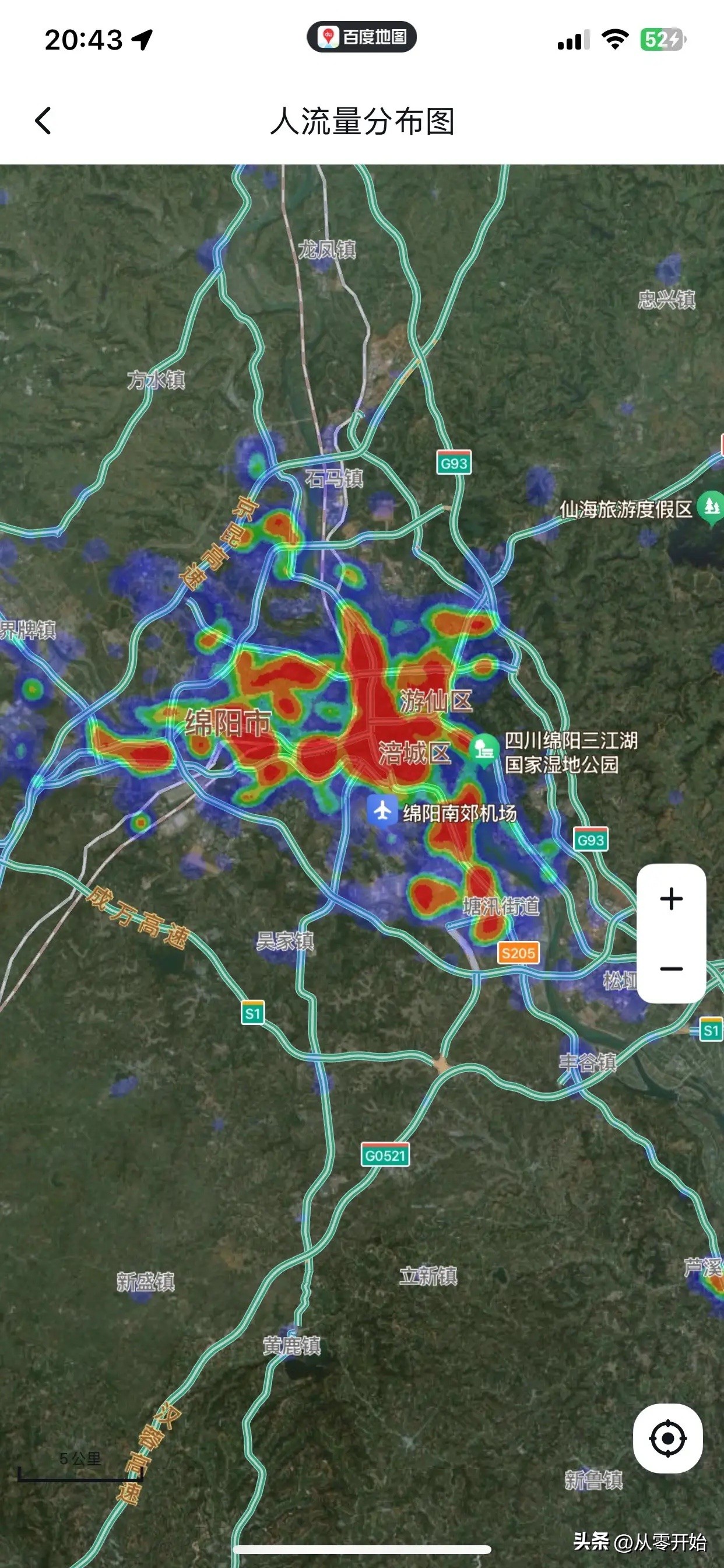

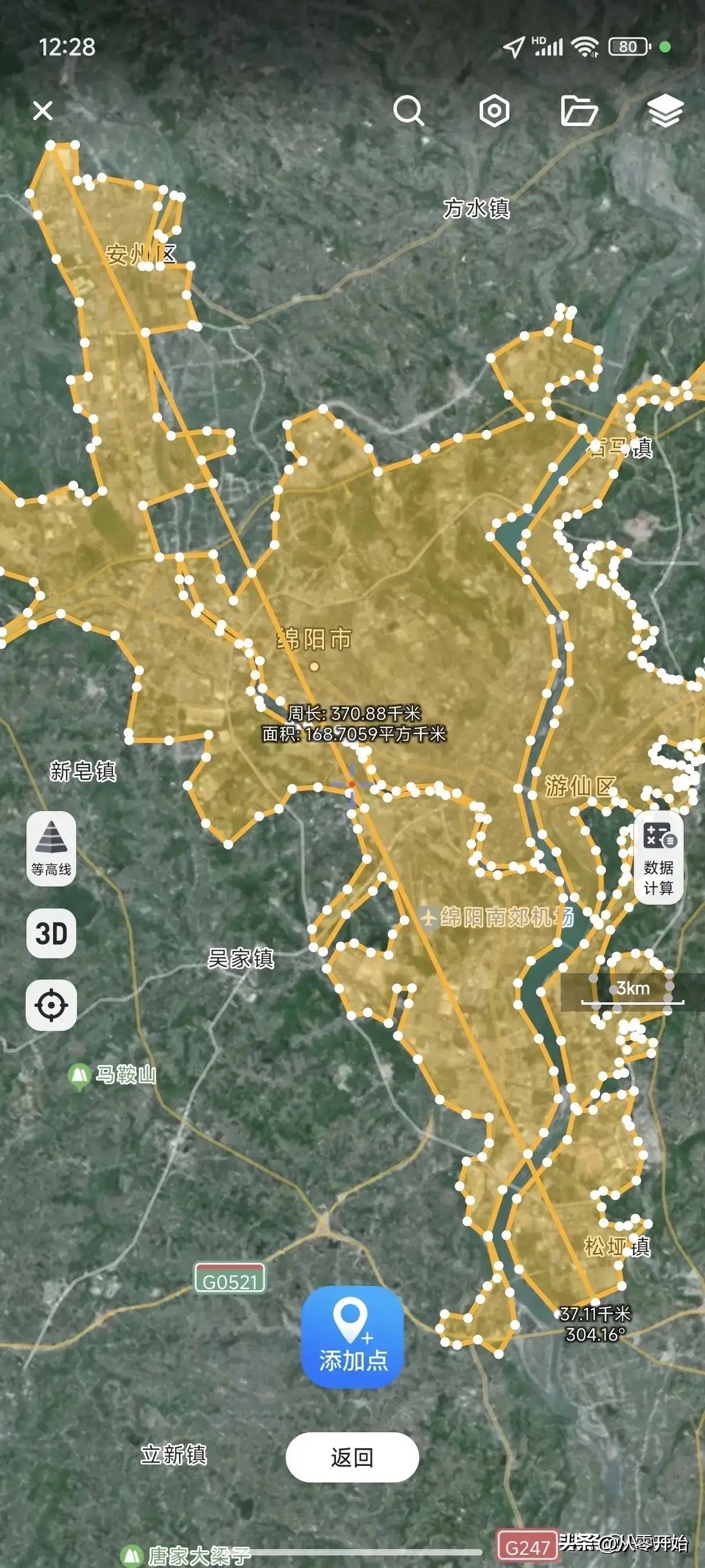

绵阳:中心城区规模第一

现状:2025 年中心城区建成区面积约 196 平方公里,常住人口 165 万,是川内首个接近 “双两百”(面积、人口)的城市

扩张动力:科技城新区规划 2025 年建成区超 100 平方公里,重点发展电子信息、核医疗等产业,预计带动新增人口 30 万

空间特征:涪城、游仙、安州三区连片发展,城市形态紧凑,产业与居住功能融合度高

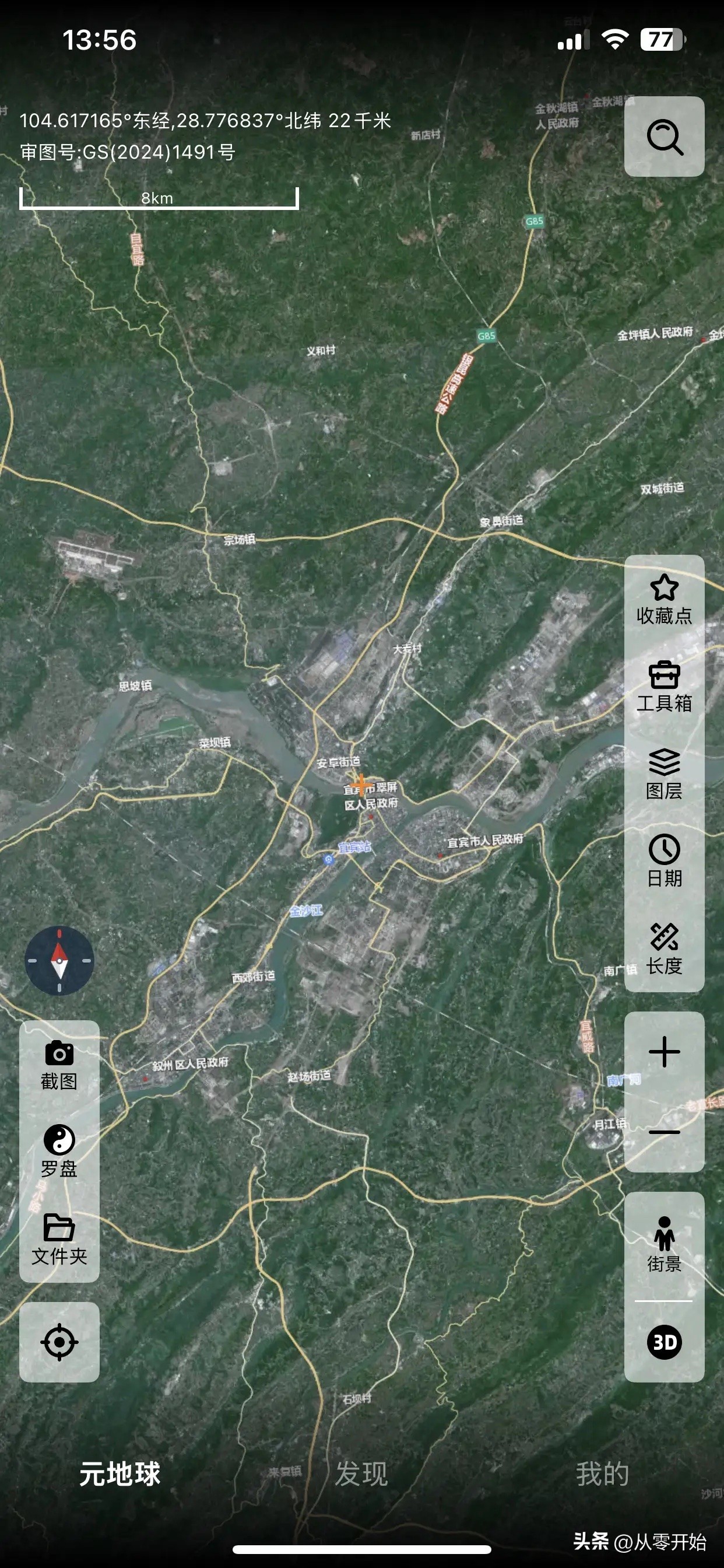

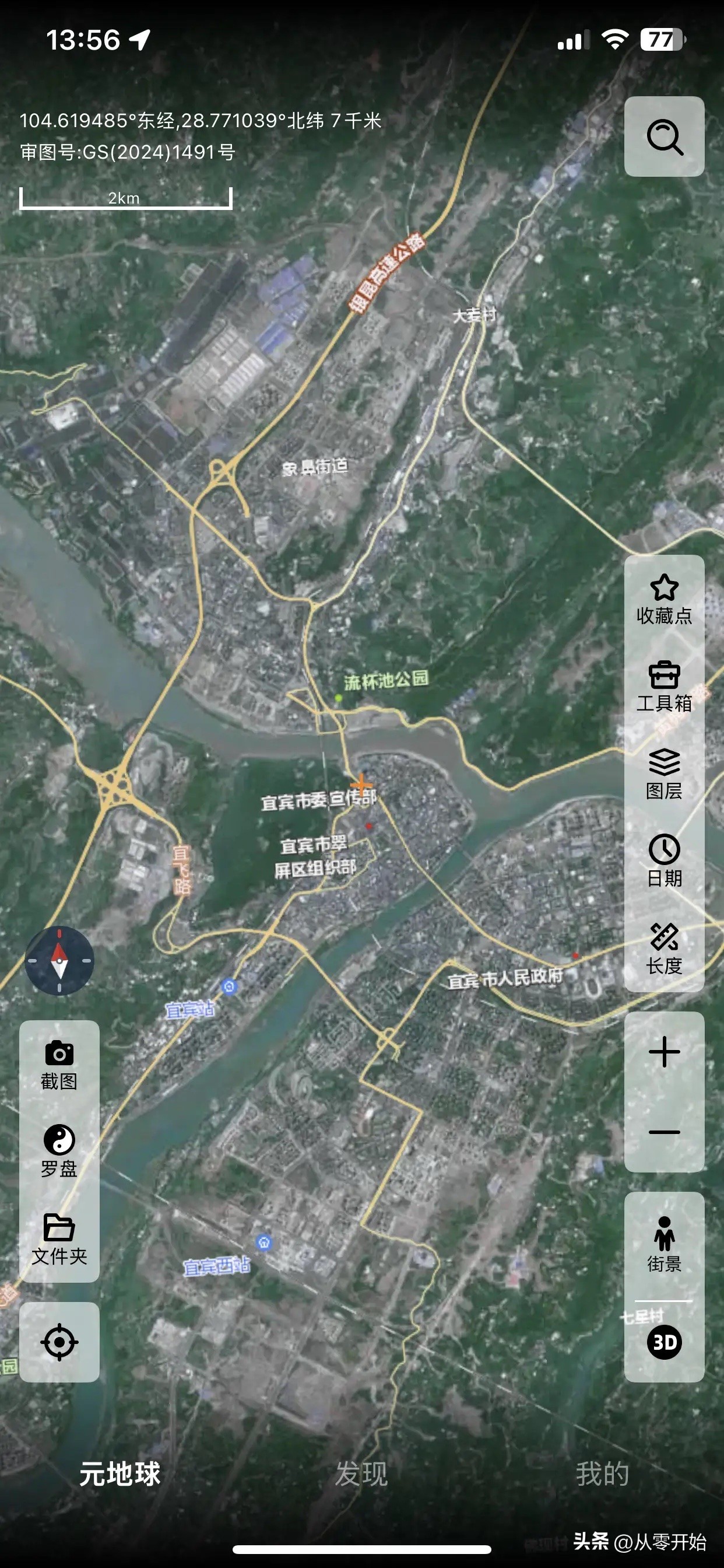

宜宾:增速最快的扩张者

现状:2025 年中心城区建成区面积 189 平方公里,常住人口 122 万,虽总量略逊于绵阳,但增速居三城之首

扩张逻辑:三江新区以 “产城融合” 为导向,重点布局动力电池、光伏晶硅等产业,2024 年工业投资增长 27%,带动城市向东拓展

空间挑战:受地形限制,翠屏、叙州组团分散,城市集中度弱于绵阳

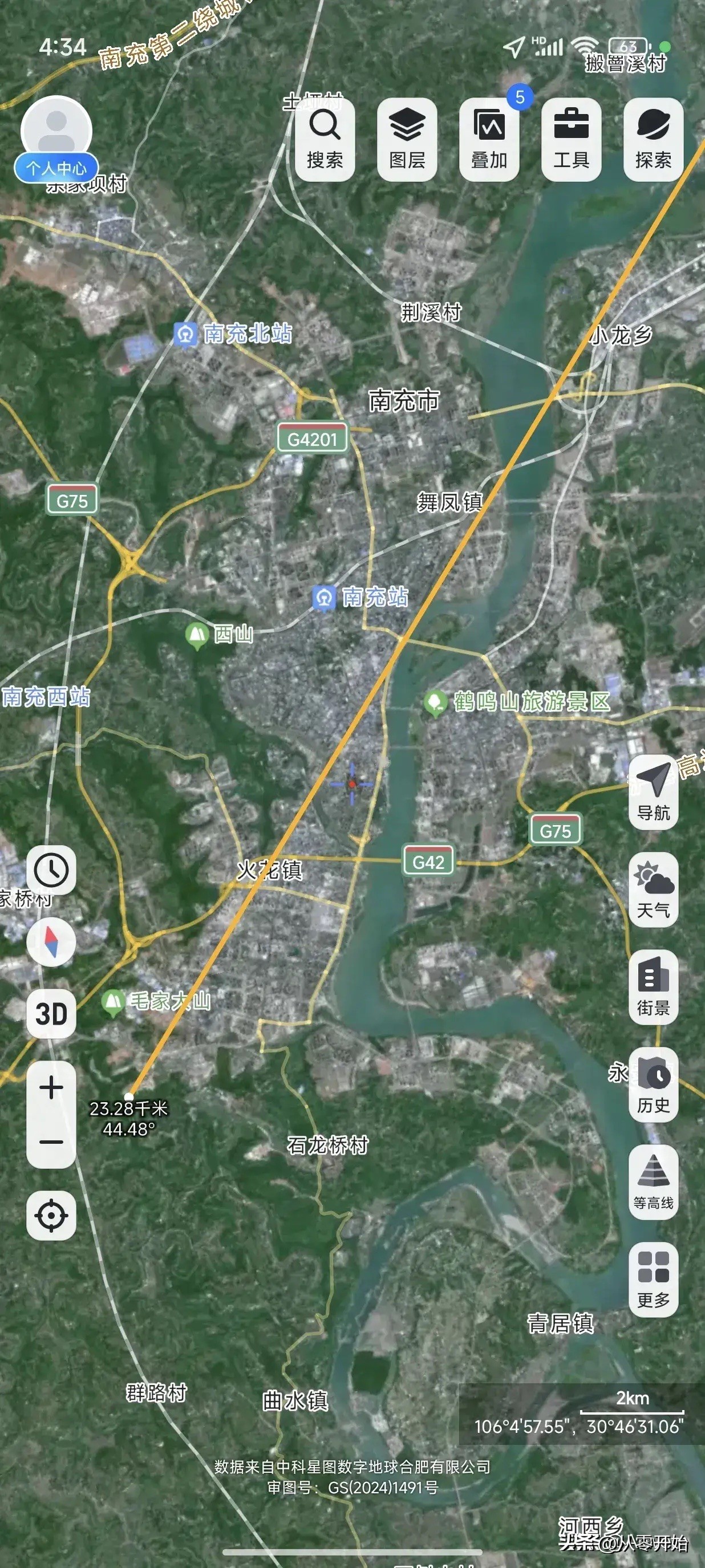

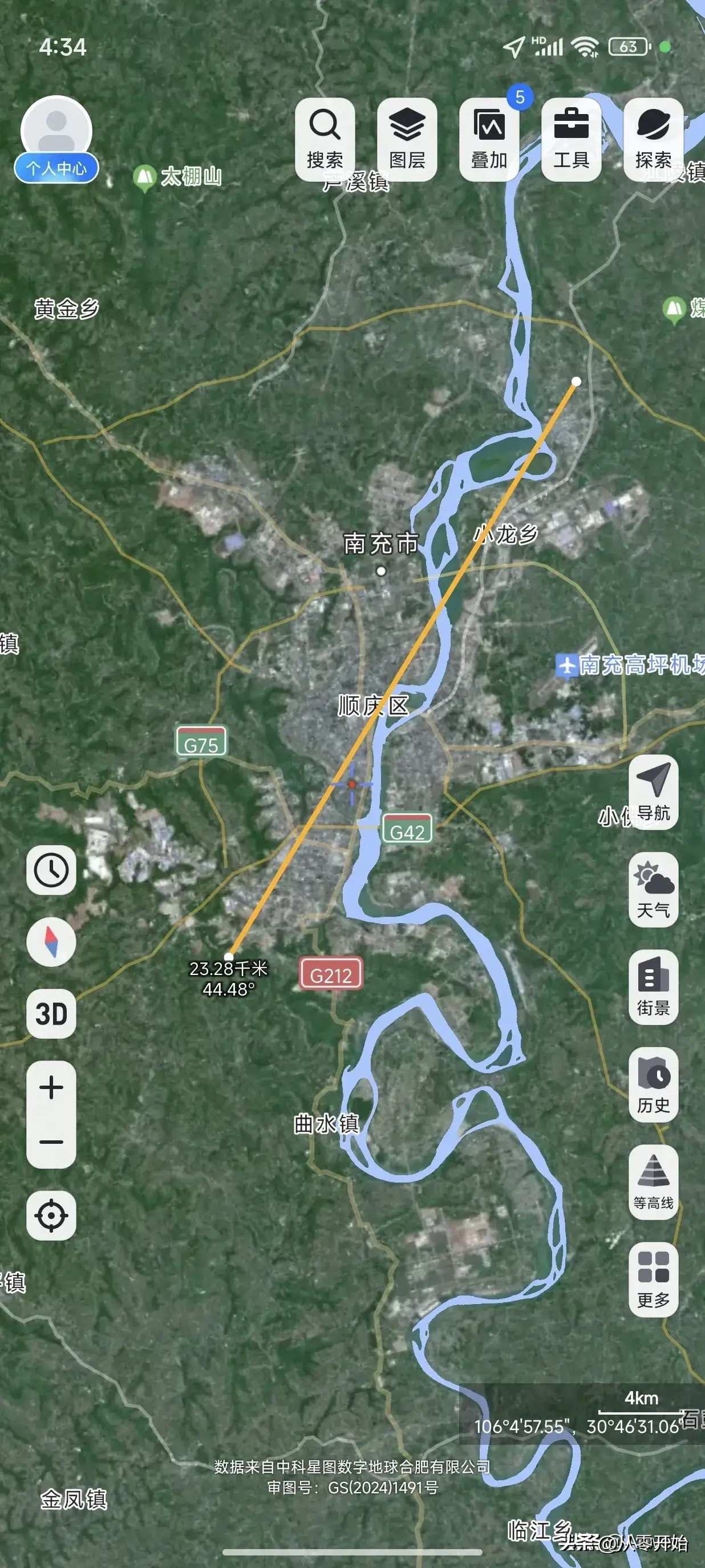

南充:人口支撑下的扩张潜力

现状:2025 年中心城区建成区面积 172 平方公里,常住人口 150 万,城市规模居川东北首位

扩张路径:临江新区规划 2025 年建成区面积 58 平方公里,重点发展汽车零部件、电子信息产业,目标吸引 20 万新增人口

发展瓶颈:产业能级偏低,2024 年规上工业增加值增速仅 4.6%,制约城市空间高效利用

三、未来第二城的终极变量:产业升级与政策协同

绵阳的关键:科技成果转化与交通突围

绵阳需加速军工技术民用化,例如推动核医疗、商业航天等新兴产业规模化。同时,成达万高铁(2027 年通车)将强化其与成都、重庆的 1 小时通勤圈,有望吸引成渝外溢资源

宜宾的胜负手:产业集群与人才争夺

宜宾需在动力电池、智能终端等领域形成完整产业链,避免 “低端锁定”。此外,通过三江新区 “人才公寓 + 产业基金” 政策,吸引技术工人和研发人才,弥补高校短板

四、结论:绵阳短期领先,宜宾中期可期,南充长期潜力

短期(2025-2030 年):绵阳凭借科技城政策红利和产业基础,仍将保持经济总量和城市规模领先,但宜宾 GDP 增速或持续高于绵阳,差距逐步缩小。

中期(2030-2035 年):若宜宾动力电池、智能终端产业集群成熟,且三江新区目标达成,有望在经济总量上超越绵阳,成为四川第二城。

长期(2035 年后):南充若能实现产业转型与人口集聚的良性循环,依托成渝西三角区位优势,或成为川东北核心增长极,但超越绵、宜难度较大。

最终,四川 “第二城” 的归属很大程度会花落宜宾#绵阳# #宜宾# #南充#